總幹事的話

酒逢甲醇可喪命:認識甲醇中毒

轉瞬間,今年即將結束,在聖誕、新年等佳節與親朋好友把酒言歡,是很常見的活動。在派對上喝多了酒,很多人可能會宿醉,但如果你喝的是摻有甲醇的劣質酒精飲料,就有機會喪命。

在亞太區及中東,私釀酒頗為普遍,特別是鄉村或較落後的地方,於婚葬儀式、宴會等場合飲用這些酒,導致甲醇中毒的案例屢見不鮮。「甲醇中毒」是重大公共衞生問題,特別是經歷2019冠狀病毒病( COVID-19)疫情大流行,多國封城政策讓人難以如常出門採購、謠傳酒精能抗疫,以及不法商人出售含甲醇的消毒酒精等等原因,更加劇問題的嚴重性和複雜性,甚至蔓延到已發展國家。然而,基於種種原因,人們往往輕視此問題。

大家對甲醇中毒掉以輕心,或多或少與其起因和病徵有關。大部分受害者中毒的原因,都是因為喝了含甲醇的酒精飲品。人體代謝甲醇出現的一些反應與喝醉酒類似,例如嘔吐和感到暈眩,於是不少人可能會當作醉酒處理,例如給病人喝點濃茶或任由他睡一覺。不過,如果那「醉客」其實是甲醇中毒者,沒有及時接受治療,便有機會喪失視力,甚至死亡,後果堪虞。

為應對這個常遭忽視的問題,由2012年開始,無國界醫生與奧斯陸大學國家醫院(Oslo University Hospital)合作開展防治甲醇中毒項目,項目地點分別有印尼、利比亞、肯尼亞、俄羅斯等地。未來我們會更進一步,做好公眾教育及推廣,讓更多人認識這個問題。

透過今期《無疆》,我們希望提高各界對甲醇中毒的關注。拯救性命,不是醫護人員獨有的能力。縱使我們生活的地區未必經常接觸到這種病例,但若我們都對此認識更深,或許能夠避免出現更多因甲醇中毒而身體受損甚至死亡的個案。

無國界醫生(香港)總幹事

童靜漪

焦點危機 - 「醇」酒致命

香醇美酒或許教人陶醉,但貪杯帶來的酩酊大醉並不好受,過量飲酒更對身體有害;但若那杯「美酒」是滲有甲醇的劣質酒精飲品,分分鐘會是杯「奪命酒」。甲醇中毒不僅是醫療人員應該留意的議題,而是理應人人關心的公共衞生危機。單是近幾年,甲醇中毒已造成多人身體機能受損甚至死亡。

例如2021年3月,位於拉丁美洲的多明尼哥共和國曾發生一次影響近450人的集體中毒事件,逾150人死亡。5月,印度亦有一次大型的甲醇中毒事件,接近120人受影響,87人死亡。這個看似遙遠的問題,其實比你想像中常見,值得我們正視。

五個有關「甲醇中毒」的真相!

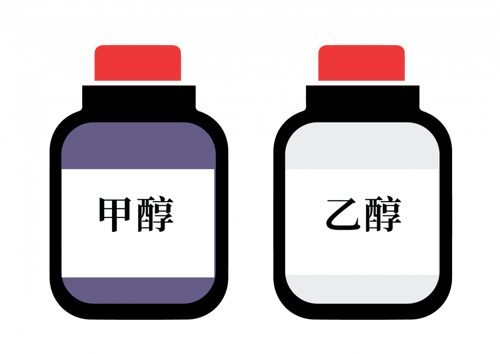

1. 甲醇 VS 乙醇l

甲醇又稱為木醇或木精,常用作工業溶劑和燃料。日常用品中,油墨、染料和清潔劑等都含有甲醇。若人們口服或呼吸道吸入,又或者皮膚接觸被人體吸收,代謝為甲醛,便會轉化為含有劇毒的甲酸及甲酸鹽。不過,經呼吸道吸入或皮膚接觸的反應較慢。

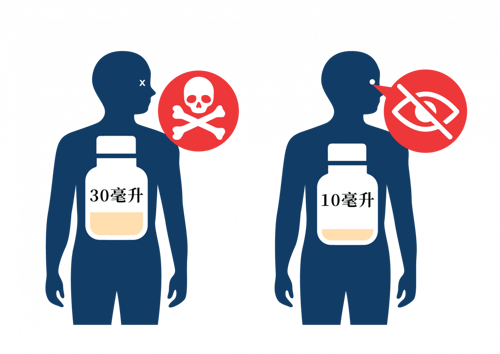

攝取過量甲醇會令細胞壞死,破壞神經系統。其毒性和對人體的損害取決於其濃度和能否及時治療。成年人攝取30 毫升(約一口)足以致命,10 毫升(2 茶匙)可導致失明 。如果不及時治療,可能會昏迷、腦損傷和死亡。

至於乙醇則主要用於家居消毒和市面上一般含酒精飲料,較為安全。唯兩者皆透明無色,味道幾乎毫無差異,故此,我們難以憑氣味及顏色辨別。在香港,甲醇一般會標示出「有毒」(toxic)危險警告標籤,並加入紫色色素以作區分 。

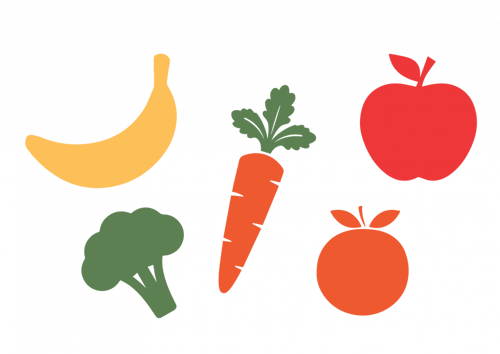

甲醇天然存在於很多食物當中,尤其是新鮮水果和蔬菜,而酒精飲料或非酒精類的發酵飲料中,亦含有少量甲醇。愈成熟的果實釋放愈多甲醇。然而,我們毋需過分擔心,因為天然而少量的甲醇對人體無害。

2.「假酒」 的前世今生

19 世紀後期,人們開始將甲醇作為乙醇的替代品,摻入酒精飲料當中,製作所謂的「假酒」。據報導,直到 1910 年,在紐約銷售的許多葡萄酒、白蘭地和威士忌都含有 24% 至 43% 的甲醇。雖然有零星飲用後中毒的個案,但大家都歸咎於當時的污染物和雜質,而不是甲醇。直到 1923 年,德國漢堡一群碼頭工人集體化學純甲醇中毒,甲醇中毒才為人所知。

時至今日,在識別甲醇中毒病例方面,各界依舊面臨重重挑戰。世界衛生組織估計,報告的病例數量只是冰山一角。有見及此,無國界醫生亦建立新聞資料庫,收集及整理全球每天發生的、有關甲醇中毒的個案,以便進一步研究。

3. 別誤會,甲醇中毒不是醉酒

甲醇中毒和醉酒的症狀雖然相似,但卻是差之毫釐,謬之千里。噁心、嘔吐、腹痛、頭痛、暈眩、全身虛弱無力、步履不穩等是醉酒者的常見反應,但放諸甲醇中毒,這僅是毒效發作的前奏。當甲醇在人體內經歷約12 到 24 小時甚至更長時間,代謝成劇毒的甲酸及其陰離子甲酸鹽時,就會發生中毒。正因這化學反應需時,人們病發的時間多在6至12小時後,甚至可能延遲至18至24小時後才有明顯症狀。

![]()

甲醇中毒最明顯的症狀是視力受損,這也是臨床分辨甲醇中毒與醉酒的最大特徵之一。此外,病人還會過度換氣、呼吸困難、胃腸痛、嘔吐和胸痛。如果沒有適切治療,患者會失去知覺,並在幾天內死亡。大多數病人的症狀會持續幾天,有些特殊情況會持續數週甚至數月。如果不進行治療,死亡率通常為 20% 至 40%。

4. 解毒要喝「真酒」?

目前,治療甲醇中毒主要有兩種方式,一種是適量攝取乙醇作為解毒劑,另一種是服用甲吡唑(Fomepizole)。前者可以靜脈注射或口服。即一般人所說的「以酒解毒」。簡單而言,甲醇中毒主要是因為甲酸的強烈毒性。要形成甲酸,必須讓甲醇在肝臟被酒精分解酵素(alcohol dehydrogenase, ADH)分解,再經歷化學反應。

不過,該酵素也會將乙醇轉化成乙醛,如果身體同時出現甲醇和乙醇,酵素會先分解後者。若血液中的乙醇濃度夠高,酵素與乙醇的反應飽和,就不能再將甲醇轉化為毒素,甲醇會直接被排出體外。即使過程不如預期順利,醫療人員也可爭取時間為病人治療,例如使用血液透析療法。

可是,千萬別以為自行灌酒便能治好甲醇中毒,此方式必須在醫護人員評估病人情況後,由他們來實施。若病人自行嘗試,分分鐘釀成另一種酒精中毒,「毒上加毒」,令病情更為嚴重。

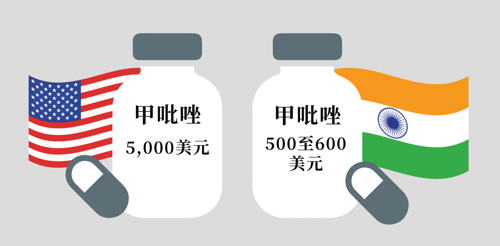

至於服用甲吡唑,其實更為安全可靠。其原理跟乙醇一樣,目的是避免甲醇轉化成甲酸,從而令人中毒。此方法無需麻醉或影響病人的生活,事實上,它的有效性可能會減少插管或透析的需要。可是,甲吡唑的價格十分昂貴,世界上很多發展中國家及地區都難以負擔。如果是美國製藥公司的出品,售價可高達每瓶 5,000 美元,即使是較為廉宜的印度製造商出品,也要價每瓶 500 至 600 美元 。

2013年,甲吡唑被列入世界衛生組織推薦的基本藥物名冊。但由於缺乏甲醇中毒的實際數據等多種原因,很多國家都忽視問題的嚴重性,令該解毒劑在大多數國家皆未註冊或批准列入其中一項緊急儲備 。無國界醫生一直提倡更廣泛使用甲吡唑及令更多人能採用這種藥物。

5. 全球也有甲醇中毒個案

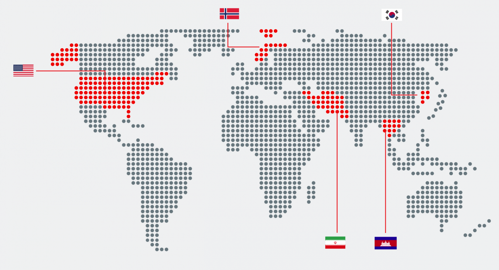

全球不乏甲醇中毒嚴重個案。2019冠狀病毒病( COVID-19)大流行下種種措施,更惡化了問題。例如多國的封城政策限制了人們外出,令人更大機會接觸到私釀酒,甚至服用含酒精的消毒用品作為酒精飲料代替品。再者,近年資訊比以前更廣泛流通,使用甲醇可代替乙醇作消毒、甚至預防2019冠狀病毒病等謠言在眾人害怕感染的時候更加容易傳開去。問題已不僅在發展中國家出現,即使是已發展國家如美國、南韓和挪威等地也錄得個案。以下是近年一些較大型以及值得留意的個案:

伊朗:近年最大型事件

2020年,當地多人誤信飲用工業酒精可預防感染COVID-19,最終逾700人因而喪生,超過5,000人中毒,約90人失明或眼睛受損,是近年最大型的甲醇中毒事件。

柬埔寨:奪命的鄉村葬禮

根據英國廣播公司在2021年7月的一篇報導,在5月至6月,在柬埔寨鄉村已有三宗大規模中毒事件,逾30人由於喝了有毒自製酒精飲料而死亡。在貢布省扶農(Thnong)村,就有8個參加葬禮的人由於喝了劣質酒喪命,另有50人住院。

在柬埔寨農村,甲醇中毒絕非新鮮事,當地人習慣在婚喪嫁娶等場合飲用自釀酒精飲料。家庭釀酒廠缺乏法律規管、檢查以及質量監督,他們往往用家裏或商店裏破舊簡陋的設施釀製米酒,然後賣給鄰居。自從發生這一系列的死亡事件,柬埔寨當局亦表示正嚴肅對待問題,同時呼籲人們不要飲用受到污染的酒精飲料 。

挪威:男子中毒身亡

2020年9月,在挪威,一名男子因甲醇中毒死亡,及後更被發現還有數名人士亦受影響。當地警方擔心,這可能表示含甲醇的劣質酒精飲品或正在某處流通,他們亦需要追查源頭。事件比起上述幾宗個案看似輕微,但卻能顯示,不單是已發展國家才有甲醇中毒的問題出現。

美國:多人飲用含甲醇消毒搓手液致死

亞利桑那毒物與藥物資訊中心指出,在2020年 5 月至7月初,已有 4 人在服用含甲醇的搓手液後死亡,26 人需入院治療,50人受影響;數字更持續增長。有病人承認飲用搓手液作為酒精飲料代替品,結果出現視力障礙甚至失明,以及精神紊亂等症狀。事件更進一步反映,市面上部分酒精消毒用品或含甲醇,才會導致上述事故。因為即使人們誤服含乙醇或異丙醇的搓手液,對身體的損害也不會如此嚴重。

韓國:母子誤用含甲醇消毒用品中毒

疫情持續,韓國部分地區消毒用品短缺,部分人使用甲醇代替乙醇作為消毒用品,最終釀成中毒事件。2020年3月,韓國京畿道一名 40 多歲的婦女在家使用含甲醇的消毒用品清潔家具,導致她及2個孩子急性中毒,需即時送院治理。

無疆角度 - 無國界醫生如何應對甲醇中毒?

關注到近年甲醇中毒問題愈來愈流行,無國界醫生亦採取行動,期望提高應對能力,並加強教育公眾。陳利晨醫生現任無國界醫生(香港)行動支援組區域總監,亦帶領團隊開展甲醇中毒項目,他在訪問影片中,談及他和團隊在這方面的工作。

無國界醫生的防治甲醇中毒項目

由2012年開始,無國界醫生與奧斯陸大學國家醫院(Oslo University Hospital)合作,開展防治甲醇中毒項目,我們在印尼、利比亞、肯尼亞、俄羅斯等地亦曾開設甲醇中毒的救援項目。團隊發現,大多數的甲醇中毒個案,與飲用假酒、誤服甲醇以及從事需接觸甲醇的工業有關。無國界醫生曾支援應對三宗在利比亞和肯尼亞發生的大型甲醇中毒事件,亦在肯尼亞、俄羅斯和印尼進行培訓,並支援柬埔寨等國家制訂相關治療方案。

作為區域辦事處,無國界醫生(香港)自2018 年起參與上述項目,期望提高我們以及合作夥伴在診斷、治療和應對甲醇中毒的能力,同時透過健康教育,提高大眾對甲醇中毒的意識。

主要障礙與挑戰

- 症狀除了跟醉酒和酒精中毒很相似,亦很容易跟其他疾病,如敗血症、心臟病、中風等混淆,若未能準確診斷,分分鐘耽誤治療。

- 在資源匱乏的地方,醫護人員即使有相關知識也未必能夠及早診斷和治療。例如前文提及的解毒劑甲吡唑最有效、快捷,但所費不菲,在大部分國家更未獲註冊為可使用藥物。

- 部分國家因宗教及文化因素不鼓勵飲酒,甚至實施禁酒令,人們不能在境內製造、銷售或飲用酒精飲料,結果他們轉向黑市買酒或自行釀酒,一旦甲醇中毒,後果不堪設想。病人往往害怕歧視或被捕等原因不敢即時求醫,即使求醫,他們也可能不敢和盤托出,增加誤診機會。更嚴重的是,此類情況或涉及聚會上集體飲酒,如病人隱瞞真相,醫護人員難以及時幫助全部中毒者,最終釀成多人傷亡。

後疫情時代,甲醇中毒的發展

COVID-19疫情爆發,衍生多種引致甲醇中毒個案上升的原因。例如消毒產品成為日常用品,若如搓手液等產品含甲醇,便會增加中毒風險。加上受隔離、封城和限聚令等措施影響,很多地方未能經合法途徑買酒和喝酒,促成不同的非法和不合規途徑買入酒精飲品,或自行釀酒,然而這些酒往往含有甲醇雜質,對消費者的健康構成威脅。

疫情令這個公共衞生問題浮上水面,開始為人所知。我們更需把握機會,增強公眾教育和密切監察。基於大眾對甲醇認知有限,很多地方即使出現個案,亦有漏報資料或誤報的機會,以致我們難以全面掌握具體情況。所以,我們嘗試透過監測全球各地有關懷疑甲醇中毒個案的新聞報導,整合出懷疑中毒個案資料庫,祈進一步了解甲醇中毒在全球的真實面貌。

紀錄顯示,在 2020年1月至7月,最少6,923人懷疑受甲醇中毒影響,另有1,587人懷疑死於甲醇中毒。相關數字於今年同期有回落跡象,但數字仍較疫情前高。2020年上半年,疫情剛開始蔓延至全球,人們到處搶購消毒酒精用品,唯部分人不慎誤墮陷阱,買入甲醇代替乙醇製造的產品,或誤信謠言,直接飲用甲醇,以為可預防及治療COVID-19。 我們相信這可能是去年個案數字偏高的原因。

經過一年洗禮,人們對酒精消毒用品成份的認知提高,以及用品供不應求的情況有所改善,甲醇中毒的風險亦隨之下降。然而,我們不應因此鬆懈。即使疫情緩和,預計問題仍會持續。

網上研討會— 被忽視的疾病:甲醇中毒 — 致命的非法釀酒

今年8月,無國界醫生(香港)舉辦了一場網上研討會,講述診斷和治療甲醇中毒方面的挑戰。研討會以英語進行,歡迎於網上重溫內容。